Riceviamo e volentieri pubblichiamo…

7:55. prima campanella. Ancora nessuno all’orizzonte. 8:00. Seconda campana. Una mandria di giovani colorati si riversa in classe, sulle spalle l’Eastpack, in mano l’amato espresso della macchinetta.

Tra i visi assonnati si può già scorgere il terrore del compito della quinta ora, quel terrore che si prova quando si sa di non sapere.

Per fortuna a scuola, almeno in quella, ci si aiuta ancora.

Un matematico impertinente spiega ad un capannello di compagni la formula della circonferenza; un altro decanta Parini; una compagna declina gli aggettivi in tedesco.

Pian piano le menti si animano, i pensieri cominciano a vorticare sempre più veloci.

Le matite fremono, i cancellini indugiano; si pongono domande, si danno risposte.

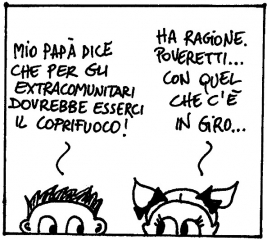

Oggi in Italia è successo qualcosa di importante. Allora si alzano le mani, i toni si scaldano, sbuffi salgono qua e là come i vapori di una locomotiva; non è vero che ai giovani italiani la politica non interessa; noi ne parliamo eccome. Purtroppo però non se ne capisce granché…

Le lezioni vanno avanti, alcune lente, altre veloci. Ora a scuola si può ridere. Si ride di una battuta di un compagno, del nome assurdo di qualche filosofo medioevale, della bidella che entra correndo. Però si ride. Lo trovo molto bello.

Suona la 5°ora. Dalla retrovie si alzano scongiuri alla martire via, si implora pietà. Nulla da fare: questo compito s’ha da fare.

Le teste si chinano. Ci si avvicina più che si può per farsi coraggio e copiare quella data lì.

Scriviamo, sempre più veloci scriviamo. A volte, scriviamo per quei professori per cui abbiamo passato pomeriggi interi a studiare, per quei professori che ti fanno stare in bilico sulla sedia perché ciò che stanno facendo non è propinarci dati di carta bensì regalarci il loro sapere nella miglior confezione possibile.

Suona. Si consegna.

Si infilano i cappotti le cartelle si chiudono.

La mandria di giovani dai sogni troppo grandi se ne va.

Senza chiudere la porta.

Sara Andreini

[print_link]